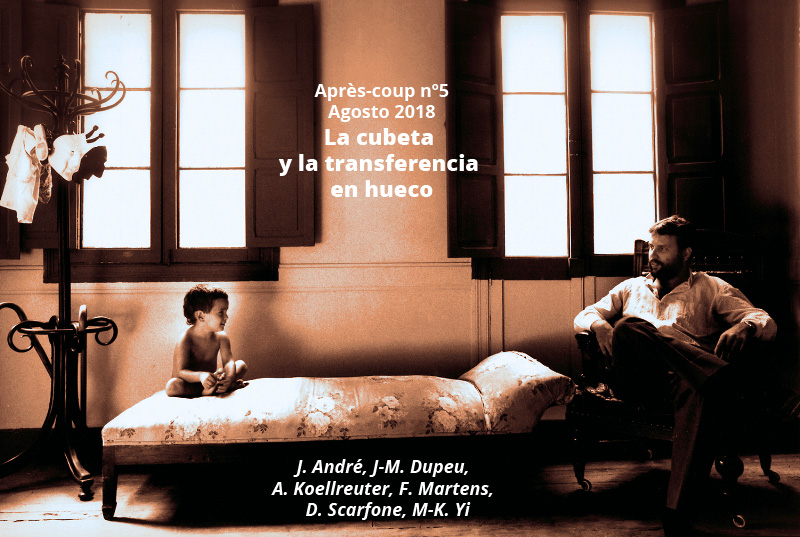

Apres-coup_Nº5_imagen

Presentación

¿Cómo la experiencia de un psicoanálisis, o de una psicoterapia psicoanalítica, puede llegar a producir cambios psíquicos profundos, más allá de la remisión de los síntomas que motivaron la consulta? La elaboración de Laplanche, que parte de esta pregunta, postula la existencia de una analogía entre, por un lado, lo que llama «situación antropológica fundamental» -que es aquélla que posibilita la constitución de la realidad psíquico-pulsional en el infante a partir de una relación de apego donde necesariamente interviene la realidad psíquico-pulsional del adulto- y, por otro lado, la situación analítica. Así, se diría que al detectar y sustentar esta semejanza, la teoría de Laplanche aporta unas bases nuevas para repensar tanto la metapsicología freudiana como nuestra forma de ubicarnos y de intervenir en el encuentro con nuestros pacientes.

Según Laplanche, el potencial transformador del psicoanálisis se debe a que la relación transferencial es capaz de reactualizar esa relación fundamental, universal e inevitable, que tiene como protagonistas al adulto y al niño pequeño. Es el analista y su oferta del espacio analítico quien provoca la transferencia, como el adulto despertó, en el inicio, la pulsión en el niño. La pulsión -y el trabajo psíquico que exige- tiene como condición al otro, a la alteridad externa que luego, con la constitución del inconsciente, se vuelve interna. ¿Cómo el encuentro analítico viene a reactivar una situación que despertó por primera vez esa exigencia de trabajo psíquico o, en términos de Laplanche, esa «pulsión a traducir» en el niño? ¿Cuáles son las condiciones que permiten que ese encuentro vuelva a poner en marcha un proceso de simbolización/represión que había quedado estancado en formas rígidas o, a veces, francamente insuficientes? Laplanche propone las nociones de «cubeta» y «transferencia en hueco» para dar cuenta de la posibilidad del método analítico y del cambo psíquico (Cf. los textos de A. Koellreuter y J. André).

La especificidad de nuestra escucha –la atención “parejamente suspendida”- apunta a la deconstrucción de las formaciones sintomáticas que finalmente llevaron al analizando a buscar ayuda. Ese método –analítico- es la condición necesaria para que el analizando arme nuevas síntesis que integren elementos que habían quedado excluidos, por represión, en su inconsciente, ampliando así las posibilidades y la autonomía de su yo. Pero ese tipo de escucha requiere que el analista se rehúse a sí mismo el saber, es decir que, lejos de tener como meta ofrecer sus propias teorías al analizando para ayudarlo a simbolizar, más bien debe evitar colocarse en la posición de quien conoce su verdad y su bien. Entendido así, el método analítico en realidad sería contrario al método hermenéutico, y la actitud de neutralidad y abstinencia -que asociamos a una posición ética- sería a la vez y ante todo su condición de posibilidad (Cf. D. Scarfone, «El psicoanálisis: su método y su ética»).

Pero la teoría de Laplanche también ofrece nuevas posibilidades para repensar las problemáticas relativas al trabajo con pacientes no neuróticos, así como con niños cuyo aparato psíquico aún está en proceso de formación. ¿Cómo el dispositivo analítico puede ser adaptado al trabajo con pacientes que no se beneficiaron de las condiciones que permiten la formación de un yo y un inconsciente suficientemente diferenciados? ¿Es posible abordar las dificultades relativas a una simbolización/represión insuficiente de un modo que no nos aleje de lo esencial de nuestro método? (Cf. los textos de J-M Dupeu, M-K Yi). Y en esta misma línea, ¿cómo concebir las metas del proceso analítico a partir de una concepción más realista y a la vez más positiva del conflicto psíquico, si tomamos en cuenta que éste no puede darse por sentado, como no puede darse por sentada la represión (Cf. D. Scarfone, «Fin del análisis: ¿fin del conflicto?»)

Aunque las intervenciones propiamente analíticas no necesariamente son frecuentes en el curso de un análisis, sabemos que cuando el analista las formula suelen ser seguidas por nuevas asociaciones y, eventualmente, por nuevas y mejores síntesis de la experiencia del analizando, que éste realiza espontáneamente posibilitando el efecto terapéutico inherente al reacomodo parcial de su dinámica pulsional. Es por ello que, en el debate sobre la distinción entre psicoanálisis y psicoterapia, Laplanche asume una posición original: para él se trata de actividades complementarias que tienen lugar, ambas, en el curso de un mismo proceso. ¿Cuánto hay, pues, de ideológico en esa necesidad de distinguir «psicoanálisis» y «psicoterapia psicoanalítica» -aunque sea mediante criterios que pueden parecer más bien arbitrarios-, y cuánto se ha reflexionado realmente sobre el tema desde la metapsicología? (Cf. el texto de F. Martens).

Deborah Golergant

«La psychanalyse, sa méthode et son éthique», Revue belge de psychanalyse, n° 58, 2011.

«Le quotidien du psychanalyste», Cliniques 2018/1 (N° 15), p. 21-38.

«Le baquet et autres notions de Laplanche sur le transfert», en Revue française de psychanalyse, 2014/1 Vol. 78, p. 205-222.

«Problématiques de l’interprétation en psychanalyse de l’enfant», en Un travail de culture, PUF, 2010, p. 177-199.

«Un moi d’enfer : l’enfant impossible», en L’enfant impossible, PUF, 2016.

«Psychanalyse, psychothérapie psychanalytique. Une distinction plus militante qu’éclairante», APPsy. Lettre d’information, nº2/2015.

«Fin de l’analyse : fin du conflit?», Trans, nº5, 1995.